文旅资源普查是一项系统性的工作,旨在全面摸清某一地区文化旅游资源的类型、数量、分布、特征、保护与利用现状等信息,为科学规划、开发保护和可持续发展提供数据支撑。以下是系统的科普解析:

一、定义与核心目标

文旅资源普查指通过科学方法,对区域内所有与文化、旅游相关的自然和人文资源进行系统性调查、分类、记录和评估的过程。

核心目标包括:

1. 摸清家底:建立完整的文旅资源数据库。

2. 科学规划:为区域旅游发展、文化遗产保护提供依据。

3. 保护优先:识别脆弱资源,制定保护措施。

4. 开发引导:挖掘潜在价值,避免无序开发。

二、普查内容与分类

1. 资源类型

自然资源:山川、湖泊、地质景观、生物多样性等(如九寨沟、丹霞地貌)。

人文资源:历史遗迹、非遗、民俗、节庆、传统村落等(如故宫、傣族泼水节)。

产业融合资源:文旅综合体、乡村民宿、红色旅游地等(如浙江乌镇、延安革命旧址)。

2. 分类体系

中国采用国家标准《旅游资源分类、调查与评价》(GB/T 18972-2017),将资源分为8主类、23亚类、110基本类型,例如:

地文景观(如喀斯特地貌)

水域景观(如杭州西湖)

建筑与设施(如福建土楼)

历史遗产(如敦煌莫高窟)

3. 数据维度

资源本体:名称、位置、规模、历史背景等。

关联资产:交通、配套设施、管理权属等。

价值评估:独特性、观赏性、开发潜力、保护等级等。

三、实施步骤

1. 前期准备

制定普查方案、组建专业团队(地理学家、文化学者、GIS技术人员等)。

培训普查员,统一标准(如使用国家分类代码)。

2. 实地调查

通过田野调查、无人机航拍、3D建模等技术采集数据。

访谈当地居民,挖掘口述历史与非遗信息。

3. 数据整合

建立数据库,整合文字、影像、地理坐标等多维信息。

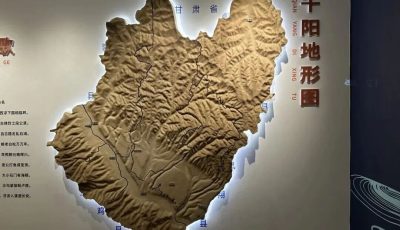

应用GIS(地理信息系统)标注资源空间分布。

4. 评估分析

按等级(如五级旅游资源)评价资源价值。

分析开发可行性、市场需求、生态承载力等。

5. 成果输出

编制普查报告、资源分布图集,提出保护与开发建议。

四、国内外典型案例

1. 中国实践

四川省文旅资源普查(2019-2020):

发现旅游资源24万余处,新认定非遗项目2000余项,推动“三星堆-九寨沟”文旅走廊规划。

浙江省“文化基因解码工程”:

通过普查梳理地域文化符号,助力打造“诗路文化带”。

2. 国际经验

联合国世界遗产普查:全球性文化遗产登录与监测。

法国“文化资源地图集”:整合全国博物馆、古建筑数据,推动文化遗产旅游。

五、意义与挑战

1. 战略意义

经济价值:助力乡村振兴,推动“绿水青山”转化为“金山银山”。

文化传承:抢救濒危非遗,增强文化认同(如云南纳西族东巴文化保护)。

生态保护:划定开发红线,避免过度商业化(如限制黄山核心区建设)。

2. 现实挑战

技术瓶颈:偏远地区资源数据采集难度大。

动态管理:资源随环境变迁(如气候对古迹的影响)需持续监测。

利益协调:平衡政府、企业、原住民诉求(如古城商业化争议)。

六、未来趋势

技术赋能:AI图像识别、区块链存证技术应用。

公众参与:通过App让公众上报资源线索(如“随手拍”文旅资源)。

跨界融合:与生态保护、国土空间规划联动(如“国家文化公园”建设)。

通过文旅资源普查,社会能更清晰地认知自身文化资产与自然禀赋,进而实现“在保护中发展,在发展中传承”的可持续目标。(知识资料来源于网络)

责编:曾祥秋

编辑:韩婷