春,列低村

宜川很美,是因为山水有名。水很浊,且闹腾,吸引着海内外四面八方的游客;山不高,却峻秀,重峦叠嶂,峡谷幽长。有脾气的水和有风情的山,推介着宜川旅游业蓬勃发展。

三月的天气,万紫千红总是春,清新明丽花草香。应朋友小红之邀,乘着这悠闲春光,我们几个驱车去寿峰乡列底村游玩。

出县城翻越老虎岭一个小时车程,到达蟒头山和盘古山之间的寿峰川中段列底村。

村庄不大,一溜排列在公路北面的山坡上。和别处村一样,年轻人都外出打工了,留下少数老人居住,守护着这块人间净土,时光在这里放慢节奏,像一张老唱片低吟浅唱着。

方石砌的窑洞,石片插成的墙,居住在川道的村,一切都离不开石头。碌碡,磨盘,碾轱辘,这些死沉沉的石,有了人间烟火,就悠悠的转动起来。

村庄点缀着几颗老态龙钟的槐树,见证着这个古朴的村落历史与变迁,庇护着这里的人们。老槐树是一个村庄精神的寄托,它的悠久性,忠实的记录了村庄的一切,守护着那些陈年往事里的秘密。

小红的院子靠近路边依山而建,进大门有一截缓坡,院中三孔石窑坐北朝南,左边几间小砖房。右侧一片彩钢房,打破了北方传统院落平衡,倒也带来些许新意。

事先提前约好的,小红早已在院里沏茶等待。大家被他发的图片早已神往已久,因为登山心切,所以稍做小歇就向山里出发。

大路往东行进了几百米,晓红带我们朝南一拐,一条乡间小路通过小河上的石拱桥朝山上蜿蜒而上。

眼前是一座高耸青翠的大山,曲曲折折的羊肠小道时隐时现。大家拾级而上,时而杂草丛生的灌木间隙穿行,时而在乱石堆探索前进。

山坡上,山沟里,山桃花开得正艳,一簇簇,一丛丛,渲染着大山生机怏然。连翘顽强的生长于石头缝隙,纯黄色小花惹人怜爱,一缕缕花香随着微风氤氲在阳春的空气中。还有好多叫不上名的野花争奇斗艳,招蜂引蝶,惹来我们这些猎奇人儿。

顺着崎岖的小道漫步而上,就会感到空气里带着泥土的气息,在山林里深呼吸,真有一种回归大自然的感觉,对于久居城市的人来说,来到这仙境一般的地方,陶冶了情操,忘记了忧愁,身心会感觉分外舒畅。

这次是要去观景平台,听小红说在哪里是可以看到不一样的景致。虽然还未抵达,我这个宜川北原人见惯了光秃秃沟壑纵横的苍凉,立即就被周围的景色吸引,眼睛已经应接不暇,一切都那么新奇。

陡峭的山路在峡谷底盘旋,喘息声从略带疲惫的身体发出,体味着快乐的心情,别有一番风情在心房萦绕。茂密的藤蔓,荆条,灌木遮挡了视线,听得见同行几位的脚步,说话声,就是看不见人影,想起那苏轼的名句:不识庐山真面目,只缘身在此山中。

越往上走,大山越是险峻,两旁陡峭的山崖骤然收窄,抬头仰望一线蓝天。靠山吃山,靠水吃水,这山谷之中的小径,是那些采药,拾山果,牧羊人踩出的,至于什么时候形成的,我想可能有了列低村就有了这条路。世上原本并无路,只因走的人多了。

陕北春来晚,草木刚开始吐露新绿。封山禁牧以后,进山的人少了,路越走越荒野,像几年不惊人烟的样子,这愈发勾起我的好强心,记得有一句很有哲理的话:人生没有一成不变的平坦大道,只有不断攀登,挑战,超越,才能实现自我价值。

小红带我们从峡谷底部迂回到一块巨大的崖壁前,向下岩如斧劈,向上峰如刀削。峡谷的石头千姿百态,在两侧的崖壁上被大自然鬼斧神工般雕刻出各种造型,有的像鸟伸长了嘴巴,有的像人脸,五官轮廓都清晰可见。

眼前的一块巨石就悬浮在悬崖边上,仅靠一小块石头支撑,看着摇摇欲坠,好似一阵风来,随时都有掉落下去的可能。只有我和小红能爬上去,其他人望而兴叹,廉颇老矣。上边的面平滑工整,犹如一张大桌,这莫不是蟒头山,盘古山上的神仙在这下棋用的吧?

最奇的上面峭壁,仿佛一位饱经风霜的老人,迎接这几位不速之客。崖顶几棵松树嵌进石头,如同给这位老者戴上一顶凤冠。岁月把崖壁侵蚀的头重脚轻,下面凹出一个小洞。洞上面斑驳如蜂窝的崖石纹理,我想这里经历了多少年的“沧海桑田”,远古时候,这里应该是一片汪洋大海,才能造就眼前这神奇的景象。

爬过小洞,眼前豁然开朗,这不是陶渊明的桃花源记吗!映入眼帘的列底村,土地平旷,屋舍俨然,仿佛一只凤凰展翅翱翔。列底村排排房屋像镶嵌凤凰头部珍珠,阳光下闪闪发光;后面的山峦好似凤凰的羽翼,一重一掩,丛鸾叠嶂。古村 ,老树,石桥,田间几个农人正在劳作,这不正应了元代大作曲家马致远那首名词天净沙秋思的景了吗!小桥流水人家,古道西风瘦马。

登上山涧这一方平台,登高远眺,天色湛蓝,远处蟒头庙宇历历可见,几朵白云缭绕山巅。赵洁拿起相机,拉开长镜头,记录这一切,付姐姐看来心情不错,高歌一曲信天游。微风阵阵袭来,大家盘膝而坐,谈笑风生。

闲谈之余,我把流传在宜川民间村名串联的几句顺口溜说给大家听,一共勉之,因为这些传统文化没人记载,都快丢弃完了。

东阁楼,西阁楼,翻过儒里是庄头。

赤塬到衣菁,十里九崾岘。一里没崾岘,转个大沟湾。

马家的圪瘩,岭里的条,兰家庄坻里没水壕。

安乐山下桃曲坪,渡过黄河上侯歇。

水南塬里能跑马,寨子翻过是那坪。

南湾里,枣树多,桐树沟下陈家庄。

高楼高,太泉低,蝉塬形似老母鸡。

我再补上一句:列底村的山,桃池的水,寿峰风光惹人醉。

此次同行我的老搭档赵洁老师,他用相机记录了一切美好,还有付姐姐和她的闺蜜,与美女同行,如浴春风。小红尽了地主之谊,招待我们吃了农家压面,所有感激,尽在不言中。

太阳偏西,大伙还乐不思蜀。小红介绍说,这次去的只是山里的一条峡谷,好玩的地方还有好多。大家商议着下次再来。

夏,壶口高原

陕北这块土地,它在中国版图上是个特殊的存在,没有西北边陲漫长的冬季,也不像江南绿意盎然,四季如春。陕北给人的印象只有冬季和夏季,四月的陕北高原还在一片春寒料峭中,山野吐露出星星点点的新绿,当苍茫的大地刚迸发出勃勃生机,时光悄无声息的已进入了夏季。

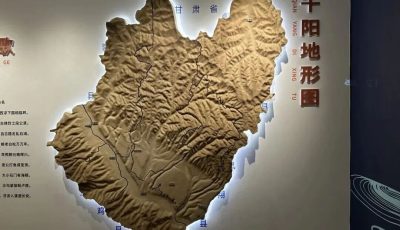

在宜川这个小县城,南边被高山萦绕,北边是一望无垠的高原,既有南方的秀丽,也有北方的沧桑。夏天是这里最美的季节,绿树成荫,芳草青青,有蟒头山和安乐山,高树梁和桃池,每一个地方都那么迷人,这个季节无论走到宜川哪里,一切都那么丰盈,充实,满满的田园气息。

从宜川到壶口,一路上的几个村子不见了鸡舍牛圈,牧羊的老汉,村中几棵葱郁苍劲的槐树,有鸟雀飞进飞出,苹果园里三三两两的人在劳作,一阵风过,树梢随风摇曳,一片绿的海洋。我的眼神游离在熟悉的地形地貌上,每一条沟壑,山梁都是充满魅力和独特风情的所在。这条路自小不知道走多少次,这里与众不同的地形和多变的风光每一次走过都能让我心驰神往。在这片土地上,大自然给予了我无限的惊喜和感动。

再次来到安乐山下,山顶被曙光抹上一层金辉,山峰与蓝天相接,在天地间无尽的延伸。尽管黄土高原上的土地贫瘠,在这里却有着坚韧的耐力,植被茂密,野花盛开,各种动植物在这片土地上生生不息,展现出了顽强的生命力。

关于安乐山,最早的记载在《寰宇记》卷35汾川县(今宜川县):“安乐山在县南十里。古老传云,昔屯兵于此,因名安乐。”

今日的安乐山庙宇废弃,香火不在,早无昔日风采,散落的残砖断瓦见证着岁月的斑驳痕迹。安乐山在我心中是悲伤的,它的悲伤深埋于土中,承载了太多壶口人的苦难与悲痛,是我心底深沉无力的痛,只能感触到,却无法言说。

1935年2月,红二十六军四十二师师长杨森率骑兵团,由南梁苏区出发,东进宜川,在安乐山一带组织起赤卫游击队。中共宜川地下党组织立即与骑兵团配合,在这一地区发动群众,组织贫农会,游击队,赤卫队,开辟苏区武装斗争,壶口有志人士积极报名参加,马家先烈马俊1935年参加革命,1936年遭国民党杀害,年仅23岁。还有马宏发等许许多多的革命先辈为宜川的解放事业做出了卓越的贡献。

安乐山的事迹很多,有些传说在人们口口相传中已被神话,给这片神奇的土地笼上一层神秘的色彩。相传古时一南蛮子云游至安乐山,见山顶紫气升腾,道:这壶口要出贵人的。便雇佣匠人,民工,在山顶建起九层木塔,镇住山的灵气,壶口从此再未出过达官贵人,文人骚客。

我上小学时,木塔还在,大孩子经常往上攀爬,听他们说,爬到第八层上就能望见黄河。在我上初中时,木塔未能抵住岁月侵蚀,轰然倒塌。我想,如果南蛮子不要建木塔,镇住灵气,壶口也不知道能出个什么样的人物!

安乐山向南五公里,有个依山傍水的村子,山当然就是安乐山,水就是我们的母亲河,黄河。村子因全村人皆为马姓,故名马家。是何时从何地搬迁于此,已无从考究。自父母去世后,窑洞留给大哥居住,地也交给他打理,按说我已无回村理由,而我一次次回归故乡是为了什么?马家村对我来说蕴藏着某种神秘的魔力,我觉得有必要为它做点什么,比如拍下来,或者记录下来,让自己的人生具体化,给后人留下点什么,让故乡在回忆里不再局限于想象中,这可能是深植于我脑海中执着的意念。

在我父亲那个年代,生活在村里的人还比较原始,积极响应国家号召,人多力量大,那时没有计划生育,每一家都养育了五六个儿女,从小跟随父母地里干活,身体长得强壮结实。那时给儿子娶媳妇,是看女方是否有一个能够哺育一下代的瓷实身体,是大人们最关心的。随着社会的发展,人们都搬进了城里,观念也有了极大的转变,女性都在追求曼妙的身姿,不再顾及是否有利于生儿育女。

村子盖起了新平房,老窑洞被推平成田地,我因不在村里住,没建新房子,我家窑洞就一直保留着。院里有三间土瓦房,那是父亲赶着骡子,在山里驮回木料,用时一个月盖起,因年久失修,支撑房顶的木柱经雨水的侵蚀及白蚁的蛀害,摇摇欲坠。大哥把瓦片扒了去,拆掉木柱子,换上彩钢瓦,见证我童年的土房子重新焕发了生命,却失去了它原来古朴的本色。

犹记那时,农忙时,田间地头的挥汗如雨,打麦场上的热火朝天,播撒下满满的希望,收割起浓浓的苦甜,那时物质虽单调匮乏,人们却生活的自己自足。父辈们简单的幸福生活,温暖着他们的人生历程。

我小时候在马家度过一段无忧无虑的童年时光, 在县城中三年毕业后,辗转青藏高原当了一名汽车兵,复原后又外出打工,在漫长漂泊异乡的日子里,随着年龄的增长,思乡之情愈演愈浓。每每回到家乡,都要去看看我生活过的地方。

故乡,不仅是遮风避雨的港湾,更是情感的归宿和文化的传承。陕北的窑洞是时间的见证者,更显厚重历史感。每一座村庄都承载着陕北人民的智慧和艰辛,默默诉说着陕北人的故事。

车子行驶在黄土高原上,此时的壶口,宛如一幅细腻且充满生机的画卷,静静地铺展在安乐山的怀抱中。清晨的阳光洒在田野上,每一处都饱含着大自然的恩赐,流传着神奇的传说。

走在马家塬上,我想起小时候听大人讲的那个南蛮子的故事。老茏坪里有一股清泉,日夜不断从地下泛出,滋养着马家村人。泉水旁有一葱芦苇,非常的茂盛,今天割到明晨又长起。马家人常来割去喂养牲口。南蛮子走到马家村,见此神奇景象,大为惊诧,口里念念有词,就地作法,他折下一片芦苇叶,在芦苇根部划去,芦苇下流出来一片殷红的血迹。从此以后,芦苇再也没能长起来,泉水也不知去向。后来人们发现在马家村东沟里黑崖上流出一线泉水,给它起名老婆尿尿 。西沟里一股泉水,从一人高的石崖上流下,形成了一个直径十厘米,深二十厘米的圆窝,起名叫粑屎孛孛。我不知村人为何给这两股泉水起这样古怪难听的名字,人们传说这两股清泉就是老茏坪里不知去向的泉水。

到了马家村,我带着朋友们在马家游玩,便把南蛮子的故事和马家有关的传说讲给他们听,不知不觉中,天色渐渐暗下来,我们在院子点起篝火,石桌上摆满菜肴,各种干果,被邀请来的村民围坐周边,我们边喝边聊,载歌载舞,气氛愈发热闹。

夜空中繁星闪耀的温柔多情光,久违的祥和与宁静使人静下心来。我的脑海中映现出儿时的情景,放牛时在小溪里捕捉过蜻蜓,抓过青蛙,水中一泡就是一天。瓶子里装满的小鱼,蝌蚪,我一度惊奇那种滑溜溜的触觉。而对于庄稼,也前所未有的亲近,那时身高高不过芨芨草的我,跟着父母田间地头跑,父亲坚铄的身影在我眼里就是一座山,一座无比高大的山。我记忆里的田园牧歌,已被年轮的黄尘淹没。在我心里时而被提起,时间而又缓慢落下,一直压到心底。

“马三,你给大伙唱一首歌。”思绪被同来的好友巍子的声音打断。我说:“我那会唱歌。”众人不依,我说:“我给大家读一首词。”大家表示赞同。“ 壶口远,小马踏东风。老屋妙龄织锦绣,风铃摇晃坠宜城,花落已无声。”我读罢,看众人不解,我便给大家解释道“ 壶口虽然很远,小马开着风牌小车,像踏着风一样很快到达。看见老屋里的风铃,想起那个织锦绣的姑娘,约好了在宜川这个小城见面,直到花落了再也没有了她的消息。 ”众人拍手叫好,这期间,院里来了好多村民,大家你方唱罢我登场,气氛更加活跃起来。

乡村的夜晚,静谧而神秘,月光如水,洒落在小院里,将窑洞的轮廓清晰地勾勒出来。远处的山峦在夜色中若隐若现,仿佛被一层薄纱轻轻覆盖。 偶尔,一阵凉风吹过,带起硷畔树叶的沙沙声,在这样的夜晚,怎能不让人沉醉其中,流连忘返呢!

来的人里面有一个三十多岁的女子,我不认识,大概是外村走亲戚的吧。她穿一件深绿西服外褂,内衬一件白绢小衫,戴一顶乳白色毛绒女帽。院里篝火正旺,映衬着她的脸颊泛红,她静静地坐在哪里,看着眼前的一切。

我记起当兵时路过西安,朋友给介绍的对象,我是满心喜欢,她父母嫌我是农村的,逼她嫁给西安市的一个后生。记忆深刻的是最后一次相见,她哀怨的眼神深深扎痛了我,她的话如今还记忆犹新:你为什么不能有工作,你为什么不好起来。我又何尝没有努力过,爱情是伟大的,可在有些人身上是可悲的,廉价的。犹如庄子之说,我以天地世间万物都是我的珍奇,这样还不够富足吗?还需要什么呢?经历了这么多年以后,我不再追求那些抹杀人精神和意志的东西,怎么开心就怎么活。

马家的年轻的人都走出了村子,而我亦无例外。父母留在村里,种他们那些自留地,老人最期盼的就是孩子们归来,却不愿和他们一样守候在农村,承受太多的苦。老人们都明白这是社会的发展变迁,当经历这个过程的时候,谁的身上难免会被刻上深深的伤痕。

儿女不愿意让父母留在农村,姐姐接父母在城里住一段日子,父母过惯了勤俭的生活,在城里无事可做,要回农村去。而在家村里没人这段日子,家里遭贼了,小偷将门撬开,偷走了一些不值钱的东西,并无太大损失,只是小偷的行为着实令勤劳善良的父母感到厌恶。

父亲的烟袋酒杯,母亲的针线箩,柴米油盐,锅碗瓢盆,相守着父母的美好过往,记忆里的幸福,无法阻挡时光迁徙的脚步。流转的岁月里,太多黄土儿女,告别生命的原乡,踏上远方的征程。故乡,窑洞,便只成了萦绕在梦里的一丝惆怅。

夜色深沉,人们都已散去。清朗的月亮被一圈淡黄的光晕圈定。光晕开去,便是一些隐灭的星辰。我脑海里浮现出父亲讲的故事,那个令人憎恶的蛮子,马家河里有一深潭,圆如瓮口,人们起名瓮月。相传在月圆之夜,潭中就会浮出一匹金马驹。南蛮子听到这个传说后,在一个十五夜里,带一村民去捉金马驹。南蛮子对村民说,我下水以后,捉住了金马驹,把手伸出水面,你就把笼统扔到我手里。南蛮子跳人水中,与金马驹搏斗许久,将其制服,把手伸出水面。南蛮子怕村民把笼统扔不到他手中,施展法术,把手变成和簸箕一般大小。村民见水面伸出一只硕大成比的手,受到惊吓,丢下笼统跑了。南蛮子没有得到笼统,在水里和金马驹继续搏斗,由于体力不支,精疲力尽,最后让金马驹吃了。此后,人们在月圆之夜再也没看到过金马驹,有人说它云游去了,也有人说金马驹上了天庭。

传说终究是传说,给人以启迪,做人要善良,别贪得无厌,善恶到头终有报。如果所期望的事物无法改变,那就坦然接受,因为人生很短,等真正想要去做的时候,恐怕已经来不及。

壶口夜晚有璀璨的星空,这里的空旷视野,让这一片高原格外显眼。仰望星空,内心更加酣畅和豁达,忽见有流星划动,暗自思咐,这又是一个有关生命的故事吧!

秋,圪背岭

晌午时候,赵洁老师发来微信,碑子渠山上有一座九龙台,叫我和他一同前往,说同行还有两个美女。听说有美女,我一下就来了精神,梳了头发,换上新衣,开车去接他们。

见到人,才知道是娄娇红和王爱云两位才女。我说我们都是老熟人了,赵老师还故弄玄虚。赵洁说,不说有美女怕把你叫不来,大家哈哈大笑。我将车子停在碑子渠上面绕城公路边上,我们一行四人在欢笑声中跟着赵洁向山梁上行进。

天空深邃湛蓝,风清云淡,秋风惬意舒畅,秋阳怡人而温暖。赵洁引路,我们几个紧随其后。小路陡峭,隐蔽在草丛之中,头顶被浓密的洋槐树遮盖着,我们拽着蒿草,慢慢地向山顶上爬去。枯草落叶脚下积了一层,走在上面软绵绵的,发出轻微的沙沙声,别有一番情趣。

秋风虽凉爽,王老师和娄老师还是爬的气喘吁吁,不时驻足歇息,听赵洁老师讲九龙台上这座明代古墓的一切。爬山对我来说,别说这么一小段路,就是一座山,也不在话下。而对于她们一个语文老师和一个历史老师来说,那是对毅力与体力的考验。好在梁顶不高,大约半小时我们就登上了古墓所在的九龙台这一方高地。

站在高处,举目远眺,党湾沟,高架桥,宜川城清晰可见。北望塬连着塬,沟挨着沟,原野层连叠嶂,起伏连绵。一座座村庄,掩映在苹果园中,白墙青瓦,隐约可见。

王老师说这座墓主人叫刘子?,官至知州,我想知州相当于现在的区市长。墓地大概有三亩左右,看着这十几个盗洞和墓穴口巨大石条,规模自是不小。我对刘子?一无所知,赵洁老师的讲解,听的是一知半解。

从九龙台到下山的路上见了石马,石碑,雕着图案的石块,历经风雨浸湿,横七竖八的倒塌在草丛中,静静地记录着一段远去的人事风烟。

下得山来,王老师看时间尚早,提议去圪背岭彭德怀指挥所。大家上车,一路向南。

到了安上村,公路边一股泉水泊泊流下,泉水边石头上书写圣水泉三字,我和王老师喝了一口,一股清凉直润心田。泉水上有一亭子,上写甘泉观,亭里一座巨形石碑,上面的字剥落的残缺不全。古人能为这口泉水铸俾立传,看来这泉一定有过故事。

我们在亭子外的一个石桌边坐下,王老师把带来的月饼拿出来分给大家吃。我们聊着,吃着,王老师和娄老师笑点很低,不时格格大笑,我是丈二和尚摸不着头脑,不知她们因何而笑。我的尴尬,赵洁的从容,她两个的悠然自得,在秋日下组成的这幅图景,气氛倒也融洽。吃完喝好,我们就起身开车向圪背岭驶去。

上塬没开多远,公路边一片芦苇,在风中摇曳如雪,尽显沧桑之美。大家走进芦苇丛中去拍照,温柔的阳光映衬着王老师,娄老师像花儿一样俏丽。赵洁老师花手帕包头,像极了小品《红高粱模特队》里范伟的造型,显得英俊洒脱。我们说着笑着,孩子一样,年轻了许多。

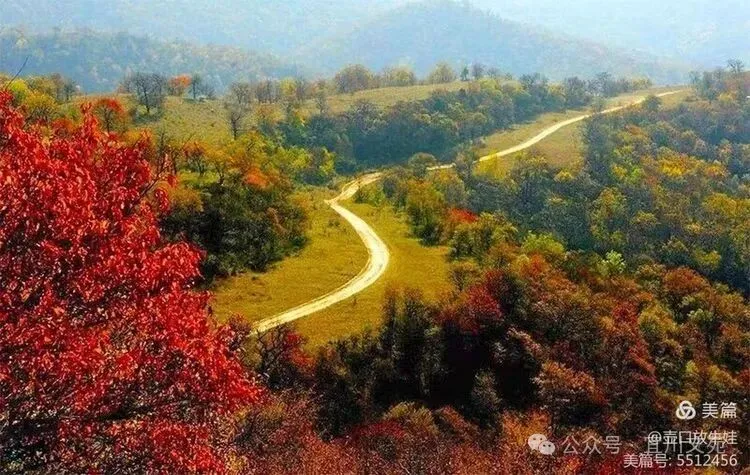

车子驶上圪背岭,公路沿山脊时起时伏,公路两侧,是一个五彩斑斓的世界。那一簇簇的红,一片片的紫,一点点的黄,墨绿和浅绿,把山野描绘成了一幅美妙绝伦的图画,车行其中,我们也成了画中人。

沿着圪背岭继续向前,窄窄的牛脊梁像一扇屏风舒缓开来,道路两旁的苹果树,像燃烧的火焰,在田园里跳跃升腾,浸染了整个秋天。这种令人陶醉的美,让我这个生于斯,长于斯的人都大为感叹。大家跑进果园,抢着与这火烧火燎的美景合个影。

宜川分南塬与北塬,壶口属于北塬,位于黄河西畔,黄土之巅,原野沧茫辽远,大风起兮尘飞扬,祖辈们常仰天长啸,多少壶口儿女为雨水而伤。圪背岭所在的南塬雨水充盈,气候湿润,南塬靠山,地理环境特殊,山上树木茂密,使得南塬有了充足的雨水。不同的树种装扮的南塬色彩斑斓,在这个秋天,让绿由深到浅,从绿变黄,画面有了层次感,美不胜收。

我们参观了坐落在陕西省宜川县丹州镇圪背梁上彭德怀住过的指挥所,院门开着,窑门紧锁。窑洞与宜川其它窑洞并无异处,在这里彭总指挥了毛泽东转战陕北后最重大的一次战斗,著名的宜瓦战役,见证了一段风起云涌的历史。

院外一颗槐树斜伸进院墙,树杆上布满岁月的褶皱,枯黄枝干上长出新枝,枝芽上生出翠绿的叶子,迸发出勃勃生机。院外石子路上散落着一层薄薄的叶片,阳光透过枝丫,在叶片上投下斑斓的影子。我们在林间穿梭,像步入了时光之门,与这光,与这影,相映成趣。

返回途中,公路蜿蜒盘旋。我想过不了多久,繁华落尽,大地又会换上一身灰色素衣,沉寂着,贮蓄能量,等待一个新的开始。

从虫坪村下来,村尾最后一家门前立着一座石碑,东西周古墓群遗址,长七百米,宽三百米,共有二十三个墓葬,如今掩埋的只能看见这座石碑了。

顺着盘山公路曲折而下,南川河哗哗流淌,百米大道宽畅平坦。拐过一道弯,宜川中学操场上孩子们正在做着课间操,操场外景观树上开满了一簇簇粉色小花,在枝桠上摇曳着,绽放着。

站在操场外,回头仰望,山峦沉浸在斜阳里,散发着五彩的光。我转过身,向夕阳告别,开车向前,去迎接新的一天。

冬,石堡寨

第一次看到石堡寨,那是在去年夏天,跟随壶口斗鼓队在阁楼给开采油气的公司打鼓,表演结束以后,在王教头提议下,去了石堡寨。

在陕北几乎村村都有寨子,过去老百姓为躲避兵乱匪患修建的防御居所。所有寨子都是依地势而建,凿于土梁之上,利用天然险势,挖堑筑墙而成,三面是峭壁的悬崖,只有一道门洞与外界相连。茫茫荒野中,杵立着一座座黄土城堡,那是旧社会产物,默默地保留着一段动荡,战乱,血雨腥风的历史。

石堡寨位于宜川阁楼镇柴村南五里处的黄河岸边山脊之上,东于山西抗战遗址阎锡山居住过的指挥所克难坡隔河相望,前方不远就是壶口瀑布。我查阅资料得知石堡寨为宋代军事防御设施,依据黄河天险,建筑平面为椭圆形,石板结构,四围封闭,中空露天,出入口各一处。我是在《山水风情,大美宜川》宣传片里知道石堡寨的,村里老人对石堡寨有所耳闻,并能说上一些有关石堡寨的神奇传说,但石堡寨处于偏僻险要之地,路途遥远,具体位置,大致风貌对宜川大多数人来说,仍是迷一样的存在。在和平的年代,很少有人去探访,他们最多只是在不经意闲谈起从爷爷辈留传下来的话说,那些战乱年代留给宜川人金戈铁马,刀光剑影,痛楚的记忆。

昨日受好友巍子相约,同山大王(陈宝明),赵洁,丁金龙再一次前往石堡寨探险。越野车从赤塬峁上去,在向导赵洁的指引下,从宜川最高点高树梁拐入沿黄路,经过阁楼驶入黄河畔牛脊梁似近乎原始一般的山路。宜川的地貌特征,看山跑死马,直线距离不过三五里,翻沟爬山要几十里路。好在我们开着车,不是骑着马,它不知道疲惫,数百公里,也就个把小时。沿途一座座小村庄分布在道路旁,被层层叠叠的苹果树包围着,光秃秃不剩一片叶子的苹果园,一派萧杀瑟条的陕北高原冬日风光。

柴村至石堡寨的土路,盘于山脊之上。一路陡坡急弯,忽上忽下,左右盘旋蜿蜒,目光所见之处,道旁尽是土崖沟渠。金龙是个教书匠,那见过这阵势,紧张的双手紧抓靠背,脸色煞白。巍子虽未走过这么惊险的路,他是寿峰人,开惯了山路,不慌不忙,把方向盘轮转的如风火轮一般,左冲右闪,跳跃着奔石堡寨。赵洁这位走遍宜川每一处山水角落的游侠,对这样的山路早已司空见惯,一边欣赏着沿途风光,一边和我们说笑打趣,不时引起一片愉悦的笑声。金龙一颗提着的心逐渐轻松起来,这次紧张刺激的体验,释放了生活中诸多压力和烦躁,倒也成了一种享受。

到了石堡寨,一块推平的开阔地,竖着一块大石,刻有石堡寨三字。这里陕北最典型的山地地貌特征凸现出来,山川沟壑纵横,土梁石峁连绵不断,如一只巨大的莽兽,弓曲着躯体向黄河涌动。对岸披着冬日枯黄外衣的管头山,奇峰怪石,直耸云天。黄河挥舞挥着一条土黄丝带,萦绕在晋陕大峡谷中向南飘去。孕育了中华民族上下五千年灿烂文明历史母亲河,她用博大胸怀在这里包容了黄河儿女的苦难与悲痛,以豪迈的气势一泻千里,奔流不息的浪涛声经久不息的回响在黄土高原的山山梁梁上,沟沟洼洼里。

向前几步,石堡寨赫然出现在眼前,一块天热独成巨大的岩石悬在山脊之上,如一朵莲花朝天绽放。寨上垒砌的石墙依山势环绕一周,两头筑有石堡,中间高处一座圆形塔楼高高耸立。石堡寨南北狭长,石崖向下凹进,绝壁凌空,我惊叹于大自然的鬼斧神工,造就这天造地设,固若金汤的城池堡垒,保佑了一方百姓平安。

沿着石堡寨西边下方荆棘丛生的羊肠小道,向南行进几百米,爬上一段陡峭的石阶,就到了石堡寨的正门。高约数十米的正门城楼下方是由上千斤的石块垒砌,上边则是坍塌以后现代人用百余斤石块补齐。南门前方平台斜伸出一块石头,如一把匕首般朝前刺去。我站在石尖远眺,黄河蜿蜒南去,空旷寂寞里袭裹着万里河山,正应了那句诗:黄河之水天上来,奔流到海不复回。

从南门洞入古寨,仿佛打开了一扇封闭已久的时光之门, 荒草,圪针丛生,残石,断壁遍布,满目荒芜,破败的景象。左右错落数间房屋,窑洞,石窑基本上还保存完整,房子由石块,石片砌的墙壁还在,房顶木头,瓦片破落不见其影。石碾,石磨静静地陈数着老时光。石堡寨原先是军队驻扎,后来成了当地居民躲避土匪,战乱的地方, 此时我能感知到成百上千的男女老幼舍家丢田,孤守在这四处绝壁的不毛之地那种恐惧与无奈,唯一的念想就是活下去。他们经受过的磨难是他们的子孙后代难以想象的,凄厉的西北风一年四季不停的刮,传送来的故事那一定是悲痛伤感的。

中国古寨众多,就拿陕北来说,多为土寨,像宜川的石堡寨,延川的会峰寨,这种依独特险要地形修建的石寨极为罕见,它的不可替代性远远大于做为寨子的本身价值意义。石堡寨长年累月的与黄河对望,失落了百年,我们不应该以为它偏僻,险峻,道路难行,而长期的让它孤独下去。

离石堡寨不远就是宜川另一个鲜为人知神秘的所在牛心寨。云岩河流经它最后一段旅途,把山谷拉成幽深的峡谷,在石堡寨脚下旋转三百六十度,将河西山梁切成孤立山头,状如牛心故名牛心寨。关于牛心寨记载甚少,清乾隆十八年《宜川县志》载:“牛心山,在县东九十里,属汾川里,紧连石堡,云岩河环绕四面,今修为砦。”石堡与牛心,如兄如弟,石堡有大哥的威仪,牛心是小弟并肩不渝;石堡棱角分明,牛心浑圆内敛,又好似夫妻守望,相濡以沫。又有民国县志记载:“石堡山,一名石堡寨,同治七八年回匪扰乱,此山未破。”“牛心山,一名牛心寨,东北紧连石堡山,中隔云岩河,距百余步,回贼乱时,亦居民甚众,仰石堡为保障,两寨有唇齿之形。”民国时期多匪患,石堡寨能救百姓于水火,主要依仗其独特的地势。有关于牛心寨的记载,就离不开石堡寨,当地人形象的比喻,石堡寨是哥哥,牛心寨是弟弟。对于牛心寨我也知道之甚少,上面记叙都是查阅资料所知。牛心寨下面石崖里,据说金鼻子,溜豁豁生活过。宜川关于金鼻子,李豁豁的传说流传很广,据说是西汉时期为了抗击匈奴,骠骑大将军曾在此安营扎寨,骠骑村这一村名也是由此而来的。骠骑大将军就是金鼻子,李豁豁,至于是不是霍去病就不得而知了,传说多为民间八卦,不足为信,老百姓对于美好事物的想象罢了。

我想石堡寨这么得天独厚的自然资源,紧靠黄河,毗邻牛心寨,东有秦晋大峡谷,西有阁楼河小峡谷,若不能开发,岂不可惜。现在人为打造的景区比比皆是,农家乐遍地开花,旅游业不景气,招商引资困难,我们何不借鉴山西后沟村做法,采纳专家意见,政府先开放,再承包出去。若让开发商开发,用专家的话说,就破坏了景区的人文历史底蕴,开发商开发的景区注重商业气息浓重,是景区不能长久维持的主要原因。政府若能把石堡寨重新修缮、开设水运码头,也可作影视拍摄基地。石堡寨前有闻名天下的壶口瀑布,人文奇观孟门山,抗战遗址壶口寨子沟兵工厂,把这些景点串联起来,神秘石堡寨,寨子沟兵工厂就不再寂寞,笑迎八方来客。石堡寨一夫当关,万夫莫开,雄奇壮丽的自然风光,打造成名副其实的黄河第一寨,必给大美宜川又添一旅游观光胜景,推动宜川旅游业蓬勃发展。

后记

夕阳西下,我们一行人起身返程大家惊奇的发现,石堡寨笼罩在一片金光之中。说来也怪,就单单石堡寨反射金辉,其他地方并无异样。丁金龙开玩笑说,因为有龙在。其他人说可能是自然现象,石堡寨与其他地方石头不同,在夕阳照射下呈现金色。我想石堡寨亿万年来耸立山巅之上,吸收日月之精华,长年累月,石质发生两变化。这一灵性的山遇到有缘人,才能看到这奇异的景象。

现将同行人员名字记录:陈宝明,赵洁,丁金龙,马缠明,薛巍。

2021年12月02日

去的那天日期,正反念都一样,真是一个神奇的日子。(文/马缠明)

作者简介:壶口放牛娃,原名马缠明,马家人士,名有三小,少读书,不事五谷,性多愁,拮据度日。年少尝诩风流,剑与英雄,诗赠红颜。意欲寄身于舟车,遍游山水。

责编:谷可

编辑:刘佳怡