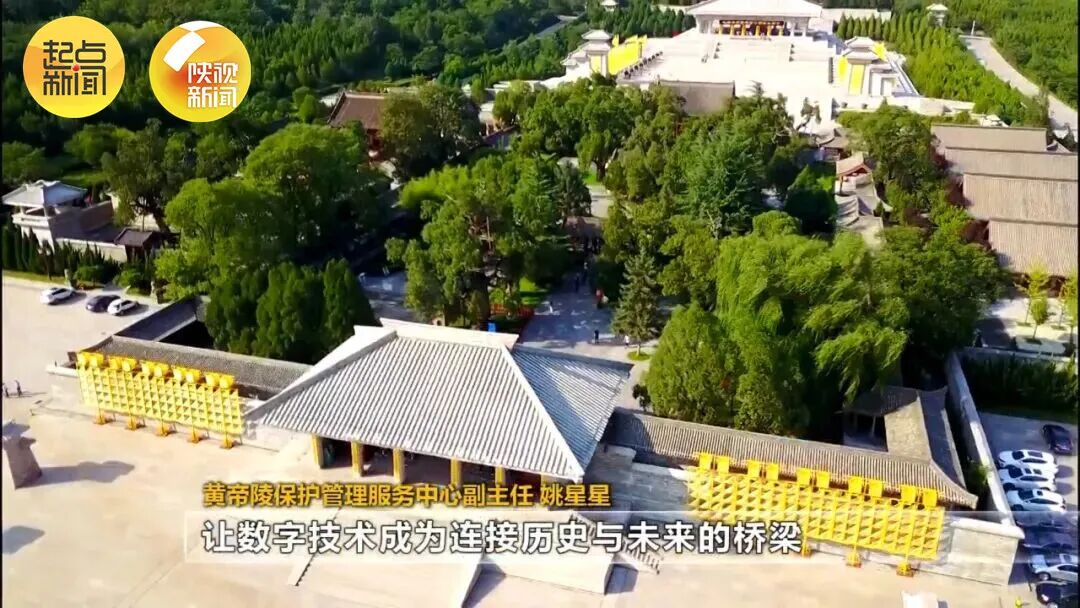

2025年世界互联网大会文化遗产数字化论坛9月16日至17日将在西安举办,本次论坛以“数联古今 智绘文明——携手构建网络空间命运共同体”为题,聚焦文化遗产数字化保护与创新路径。作为中华文明的精神标识,黄帝陵承载着中华民族悠久的历史与文化记忆。陕西省通过科技手段破解文物保护与传播难题,为黄帝陵“活起来”提供可持续方案,让千年文明在数字时代焕发新生。

近日,来自西安交通大学数学与空间智能实验室的专家在黄帝陵景区对《毛泽东祭黄帝陵文》碑进行最后的重点细节采集和完善,团队将通过三维模型构建成最终的模型建模。

西安交通大学数学与空间智能实验室方矩星辰团队负责人马可说:“主要是对碑文和重点文物进行数字化建设,将它进行一个完善的数字化保存,采集主要包括整个文物的几何细节、纹理纹路、颜色。能够很好地完成所有的细微细节,为文物数字化建设文化遗产保护带来价值和提供服务。”

团队计划将轩辕庙里的36通《御制祝文碑刻》进行全方位的三维模型构建,来精确还原石碑现状现貌,对碑刻损害的部位进行虚拟修复,不久的将来大家就可以足不出户欣赏黄帝陵轩辕庙景区里历代祭祀黄帝的诗文。

黄陵县桥山上有古柏8.2万多株,千年以上的古柏就有3万多株,是我国覆盖面积最大、保存最为完整的古柏林。一项融合了尖端科技的数字化保护项目正在黄帝陵启动实施,对古柏树,特别是树龄高达五千多年的“黄帝手植柏”进行了全方位、高精度的数字化监测与保护。

延安市黄陵县大数据产业发展有限公司总经理贺帆说:“现在在大屏幕上正呈现的就是我们电子周界系统的后台界面,当有外来入侵发生的时候,就像屏幕上现在展现的这样,我们的后台的工作人员就会实时的得到报警,然后尽快的赶往现场进行入侵行为的干预。”

对古柏进行毫米级精度的三维建模,生成可永久保存的数字化档案。在古树周边布设传感器,对古树健康状况进行“全天候体检”。通过大数据与人工智能分析平台,能够早期预警病虫害风险、根系异常、结构失稳等潜在威胁。这种“一树一策”的管理模式,实现了保护工作的从“被动抢救”到“主动预防”、从“宏观管理”到“微观精准”的革命性转变。

黄帝陵的数字化探索在2008年就已经开始,当时就推出了“网上三维祭祀黄帝陵”项目。这是国内第一个大型网上三维宣传活动,为海外华人提供了网上祭祖的新途径。随着数字技术的不断突破,一个黄帝陵专属的数字人姬小虬也将会出现在公众面前。

延安市黄陵县大数据产业发展有限公司总经理贺帆说:“就像屏幕上您现在看到的小人儿,在它的带领下,远在千里之外的海外同胞就可以在虚拟空间当中参加线上祭祀,在线祭拜黄帝陵,缅怀始祖,寄托思乡之情。”

从古柏的健康监测到文物资源的智能化管理,从线上虚拟展馆到线上祭祀活动,数字技术正在为黄帝陵文化的保护、传承与创新注入源源不断的活力。今年4月1号起施行的《陕西省黄帝陵保护条例》明确提出,要加强黄帝陵文化保护传承展示的数字化、场景化建设,搭建黄帝陵文化产业发展平台,培育黄帝陵文化旅游品牌,促进黄帝陵文化与产业融合发展。

黄帝陵保护管理服务中心副主任姚星星说:“我们将继续高标准推进黄帝陵文化保护传承,深化数字技术应用,通过立法加强黄帝陵文化的数字化和场景化建设,利用数字技术推动黄帝陵文化的保护和传播。构建数字+文化的创新生态,让数字技术成为连接历史与未来的桥梁。”(来源:陕西广电融媒体集团·起点新闻 陕视新闻)

责编:曾祥秋

编辑:王晴之