自2015年9月踏上三尺讲台,胡丹丹老师已在教育这片沃土上深耕十载。初到岗位,她曾因班级管理的琐碎、通勤路途的遥远心生动摇,但当看到学生清澈的眼眸、听到一声声稚嫩的“老师好”,那份迟疑渐渐被责任取代。十年间,她从“站稳讲台”到“站好讲台”,不仅将教育化为热爱,更凭借扎实的教学功底与温暖的育人智慧,先后获评“区级优秀班主任”“市级教学能手”“教育教学成果突出个人”等荣誉。这十年,她在语文教学与班主任工作的双重岗位上,书写着一名普通教师的育人故事。

做留守儿童的“暖心人”

“教育应该是有温度的,教师要践行‘有温度的教育’”,这是胡丹丹老师在班级管理中始终秉承的理念。她工作的第一站是村小,所带班级中有多名留守儿童,父母常年在外务工,孩子多由祖辈照料,不仅学习上缺乏引导,情感上更渴求慰藉。尤其当课堂涉及“父爱”“母爱”等话题时,原本热闹的课堂总会陷入沉寂,孩子们明亮的眼眸中会蒙上一层薄雾。作为孩子们的知心人,她深知,这些孩子心中缺少的不是课本知识,而是能倾听他们心声、读懂他们内心的人。

于是,刚入职不久的她便开启家访之旅,深入了解孩子的成长环境,向家长反馈孩子在校情况,摸清孩子居家状态,一步步走进孩子的内心世界。让她印象最深刻的是去小浩家的那次:傍晚时分,她抵达时,小浩独自在家(爷爷奶奶还在菜园干活),正坐在院坝的椅子上望着远处出神。见到老师,小浩急忙进屋搬来椅子,可面对询问,却始终低着头一言不发。自那以后,胡丹丹老师频繁与小浩在外务工的父母联系,建议他们多给孩子打电话、视频,还常把小浩的活动视频发给他们。渐渐地,小浩变得开朗,课间能和同学们打成一片,欢声笑语不断。

她还在班级推行“漂流日记”,每天收上来并非批改对错,而是与孩子“交心”。小娜在日记中写下周末和奶奶摘金银花的经历,字里行间满是喜悦,胡丹丹老师点评道:“你的文字真生动,我仿佛都闻到了金银花的清香。” 后来,在金银花盛开的五月,她收到了小娜的礼物——一小袋晾干的金银花,小娜还再三叮嘱“一定要每天喝,对嗓子好”。

做少年成长的“引路人”

![]()

2017年,因工作调整,胡丹丹老师前往初中任教。她深知,初中阶段的孩子正值叛逆期,自己的育人理念也需随之调整,每个叛逆的孩子,其实都在等待有人读懂他的“与众不同”。当时她班里有个叫小亮的男生,沉迷游戏、上课睡觉、不交作业、损坏公物,甚至与科任老师发生冲突,其他老师都感慨“这孩子性格暴躁,难管理”。起初,她找小亮沟通,可小亮完全不配合,始终抱着“爱搭不理”的冷漠态度。后来,她从其他同学口中得知,小亮在同伴心中是个讲义气、有责任感的人。于是,她再次找小亮谈话,真诚地邀请他担任班级班长。看着小亮诧异的眼神,她微笑着点头:“我相信你可以的”。

从那以后,小亮逐渐改掉了身上的坏习惯,成绩也有了显著提升。他还和胡丹丹老师一起制定了班级条约,比如“损坏物品,只要勇于承认,就不受批评”。此后,班级公物管理不再需要费心,常有损坏者主动修好后前来告知。

在班级管理上用心的同时,她在语文教学中也毫不松懈。“作文” 是学生语文学习中的“拦路虎”,很多学生无从下笔、无话可说。为此,她带领学生开展“共读共写”活动:师生共读一本书,在固定时间通过座谈会交流读书心得与感悟,每当这时,学生们常会因对某个人物的评价不同而慷慨陈词;每周由学生自主拟定作文题目,师生围绕同一话题写作,完成的文章装订后在班级内部漂流阅读。就这样,学生的作品成了班级内部的读物,写作热情被彻底点燃。到了寒冷的冬天,她和孩子们又一起创作 “坝河的冬”。令人意外的是,这次活动极大地激发了孩子们的写作兴趣,有的学生甚至会根据修改建议反复修改作文,再拿给她看。在这些坝河少年的文字里,小镇坝河的冬日美景、传统习俗与特色手艺被生动地展现出来。

这让她深受触动:对孩子而言,作文难,难在写陌生、无经历的事物,所以才会下笔无话、情感生硬。语文如同种子,只有充分挖掘、传承当地的民风民俗,才能为种子提供肥沃的生长土壤。在她的坚持下,班级学生的整体状态明显好转,班风也焕然一新。

做习惯养成的“用心人”

语文教学不只是传授课本知识,更要教孩子学会生活、学会思考。调入南门小学后,胡丹丹老师在教学中始终坚持“习惯与兴趣并行”,让学生在学习语文的过程中养成良好品格、爱上阅读。在习惯养成方面,她结合语文学习特点,制定了“班级语文学习小公约”:晨读时 “大声朗读、字字清晰”,写作业时“卷面整洁、不涂不改”,回答问题时“敢于表达、言之有物”。为了让公约落到实处,她每天提前 20 分钟到教室,陪伴学生晨读;批改作业时,不仅纠正对错,还会用红笔圈出“优美的句子”,写下鼓励的话语;课堂上,她总用“你还有不同的想法吗”引导学生大胆发言,慢慢帮学生养成了 “爱读、爱写、爱说”的语文学习习惯。

在阅读培养上,她充分利用南门小学的资源优势,推动阅读从 “量的积累” 向 “质的提升” 转变。她把班级角落改造成“小小图书角”,发动学生“带书换读”,让图书角的书籍越积越多;每周专门留出一节“阅读分享课”,让学生上台讲书中故事、谈个人感悟,有的学生甚至会模仿书中角色进行表演,让阅读从“被动读”变成“主动读”;她还根据学生的阅读水平分层推荐书目,给基础较弱的学生推荐绘本、短篇故事,给基础较好的学生推荐名著节选,让每个孩子都能“跳一跳就够到”阅读的乐趣。在她的带动下,班里的阅读氛围越来越浓厚,就连以前不爱看书的学生,也会主动到图书角“借一本书看看”,阅读成了孩子们每天习以为常的事。

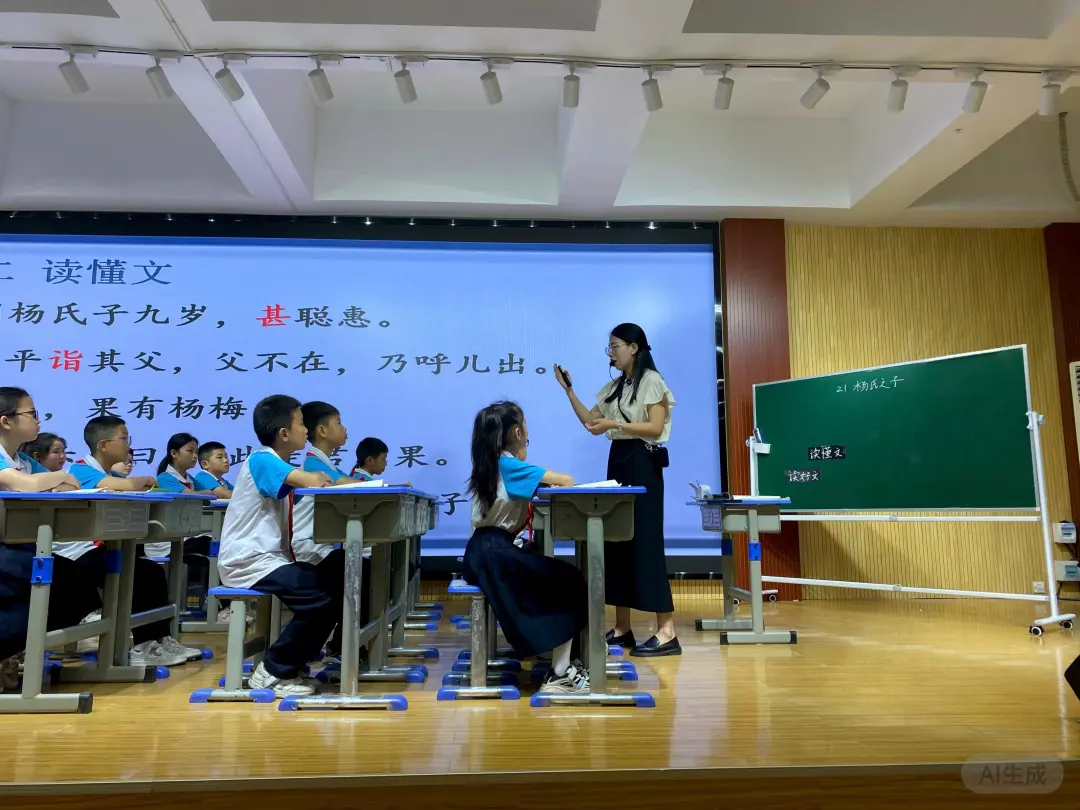

做教学领域的“排头兵”

![]()

“要给学生一杯水,自己得有一桶水,甚至一条奔流不息的河”,这是胡丹丹老师常挂在嘴边的话,也是她在南门小学教学工作的核心准则。作为一线语文教师,她从未停下钻研的脚步。为了让语文课堂更高效、上好每一堂课,她主动参加市、区级各类教学竞赛,深入研读课程标准,潜心钻研教材教参,反复打磨课程,在实践中发现问题,优化重构课堂。

她还坚持撰写教学反思与论文,将教学中遇到的问题、总结的经验记录下来,其中《小学语文阅读教学中语言积累与运用的目标定位与实施策略》一文荣获区级教学论文二等奖;作为学校的“骨干教师”,她主动承担“传帮带”责任,常与学科组教师一起备课、听课、评课,毫无保留地分享自己的教学经验。

十年耕耘,十年收获。从村小到初中,再到南门小学,胡丹丹老师始终以热爱为笔、以责任为墨,在不同的岗位上书写着相同的育人初心。清晨教室里的晨读声、课后办公室里的研讨声、下班后伏案备课的身影,都是她坚守教育的印记。在教育的沃土上,她将继续用热爱与责任,浇灌更多明媚的 “少年之花”,让教育的光芒照亮学生成长之路。(供稿:汉滨区南门小学)

责编:赵鹏

编辑:刘佳怡