近日,延安大学咸阳医院心九科为一名90岁高龄的张老先生成功实施无导线心脏起搏器植入手术。患者术后心率恢复正常,各项生命体征平稳,已康复出院。该病例的成功,为高龄、合并多种基础疾病患者的心脏起搏治疗提供了临床参考。

高龄患者病情复杂

传统治疗面临挑战

张老先生因”胸闷、乏困、头晕”急诊入院,查体显示心率仅30余次/分钟,诊断为”严重心律失常(高度、三度房室传导阻滞)、心力衰竭、糖尿病、肾功能不全、胸腔积液、肺部感染、重度营养不良”。入院后经药物治疗,症状虽有缓解,但心率仍维持在30-40次/分钟,无法满足全身器官供血需求,存在严重缺血缺氧及猝死风险。

针对患者病情,心脏起搏治疗是重要的干预手段。传统心脏起搏器需经静脉植入导线并制作皮下囊袋,但张老先生高龄、消瘦、营养状况差,且合并多器官功能障碍,若采用传统手术,可能面临术中耐受度低、囊袋愈合困难、术后卧床并发症等风险。

无导线技术优势显著

精准匹配患者需求

经科室医疗团队综合评估,考虑为患者植入Micra AV无导线起搏器。该设备为可植入式双腔经导管起搏系统,通过导管微创植入右心室,无需静脉导线及皮下囊袋,兼容MRI扫描,可提供VDD起搏模式(心房感知后起搏心室),维持正常房室激动顺序,并通过频率反应性起搏调节心率。

相较于传统起搏器,无导线设计避免了导线相关并发症及囊袋愈合问题,手术创伤小、恢复快,更适合高龄、消瘦、合并基础疾病的患者。

微创手术顺利实施

术后恢复良好

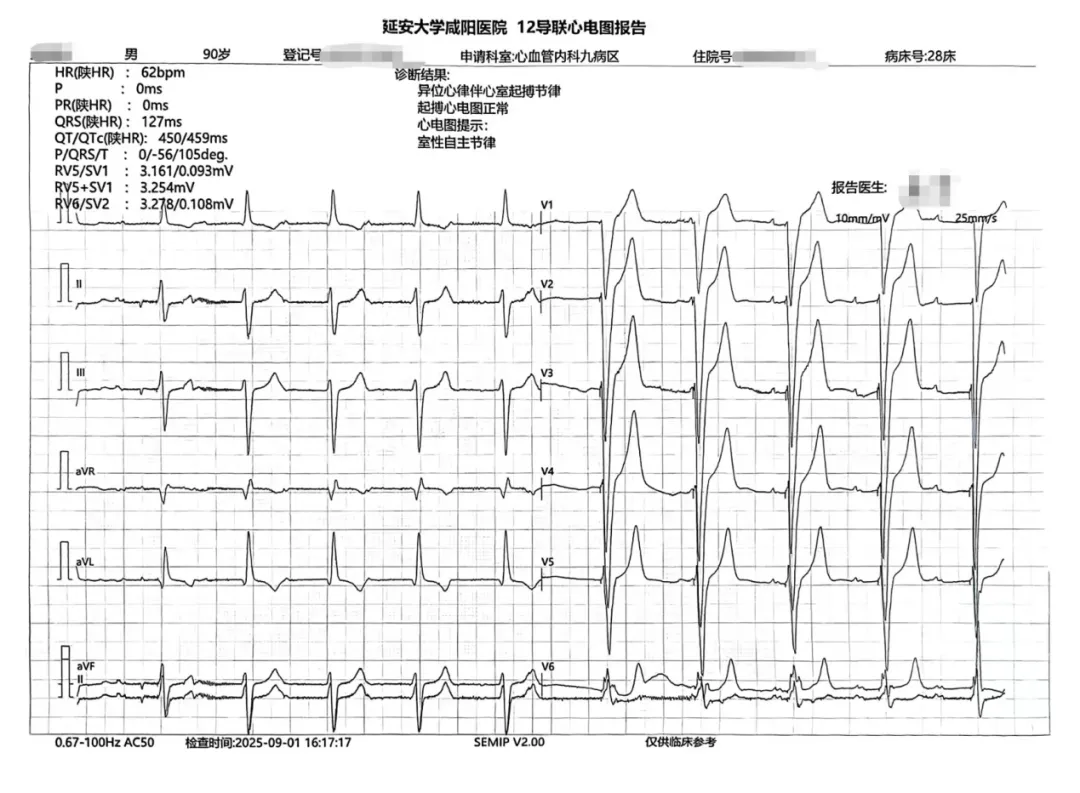

在与患者家属充分沟通并获得同意后,医疗团队为张老先生实施手术。手术通过导管技术将起搏器精准植入右心室,全程耗时不足1小时。术后监测显示,患者心率迅速恢复至正常范围,心电图提示房室传导顺序正常,未出现手术相关并发症。

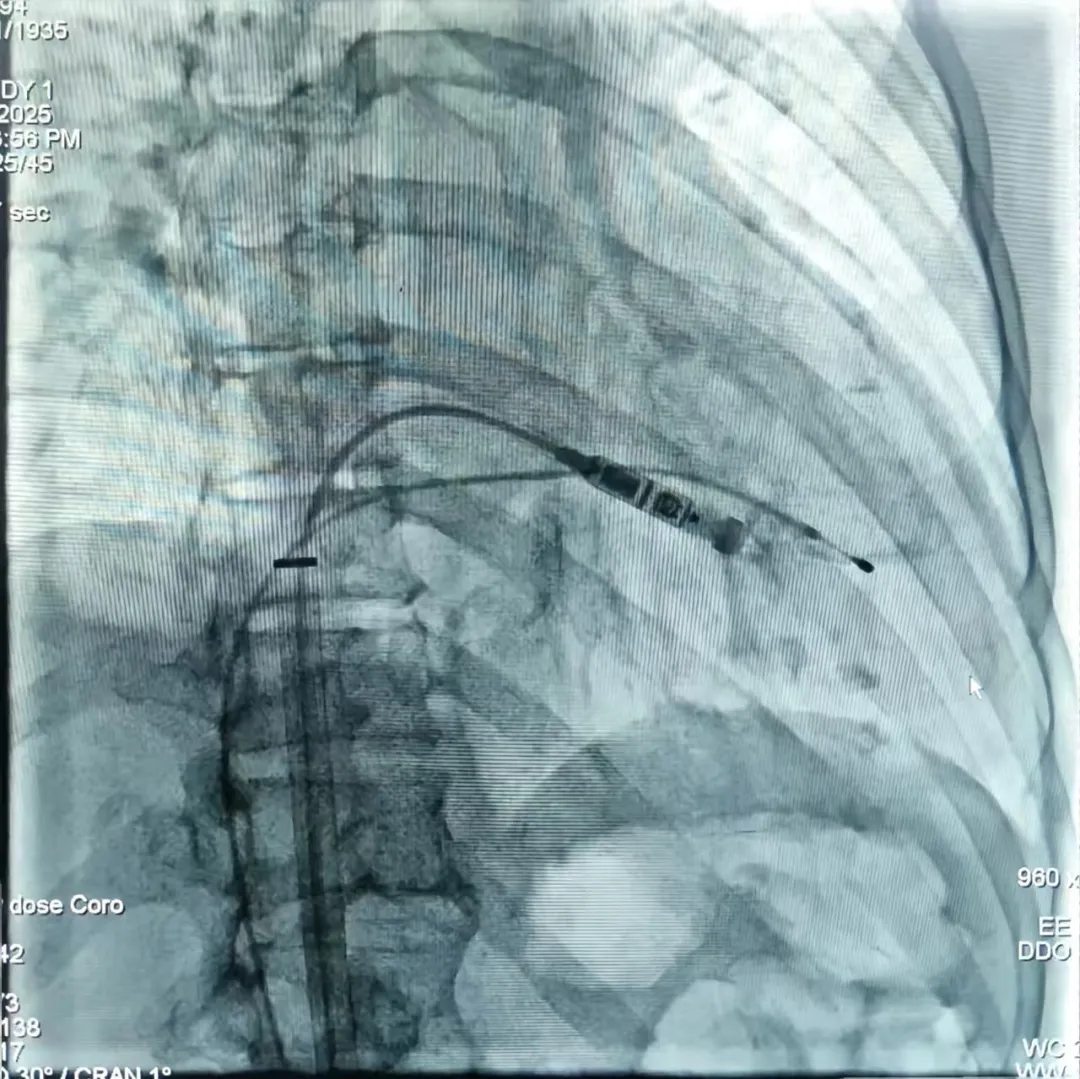

术中

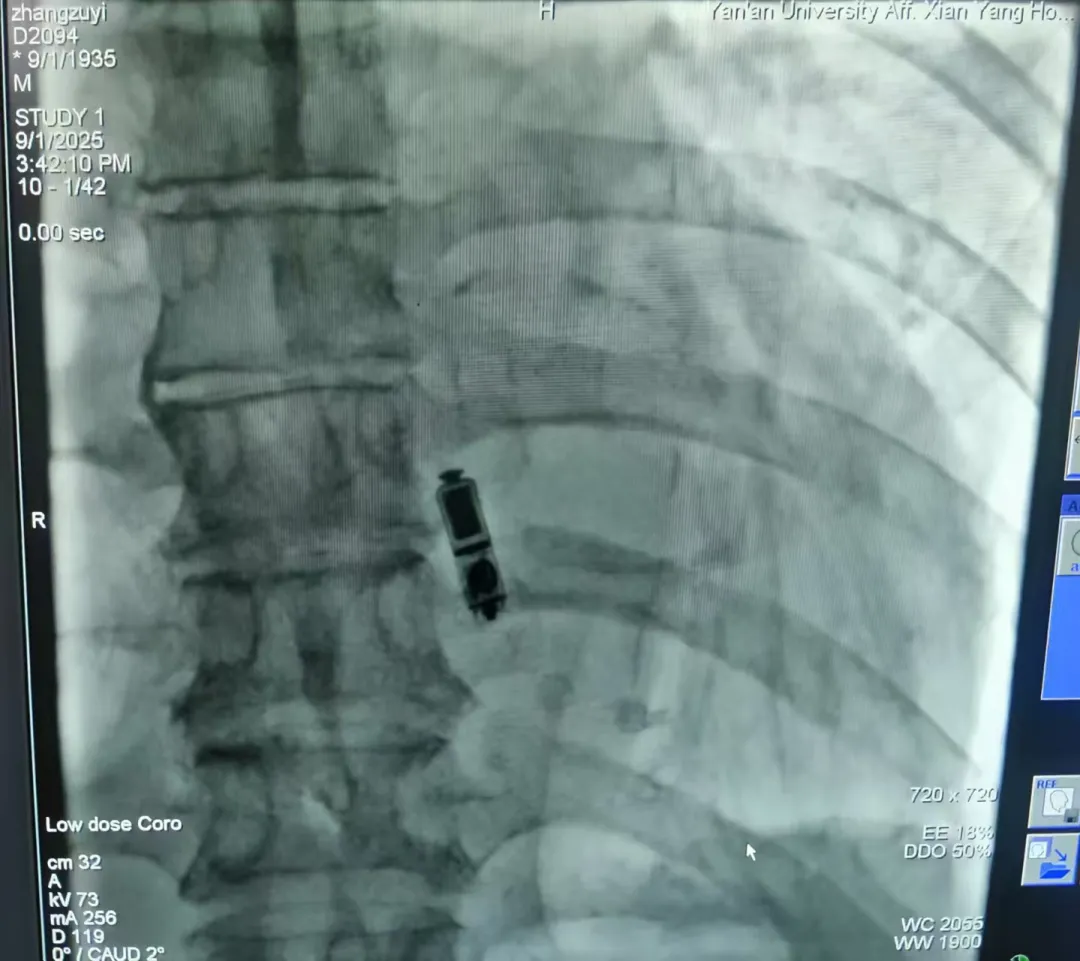

术后

术后心电图

据了解,心脏起搏器植入是心血管介入领域的常规技术,但高龄患者因心脏及血管解剖结构变异、多器官功能减退等因素,手术难度和风险相对较高。此前,该科室曾为86岁患者实施有导线起搏器植入,此次无导线起搏器在90岁患者中的成功应用,进一步拓展了高龄复杂病例的治疗选择。

技术革新推动治疗进步

高龄不再是”禁区”

随着医学技术发展,心脏起搏技术日趋成熟,无导线起搏器以其微创、安全、兼容MRI等优势,逐渐成为部分特殊人群的优选方案。其无需皮下囊袋、无体表瘢痕的特点,可减少术后感染、导线脱位等风险,尤其适合高龄、低体重、合并皮肤或凝血功能障碍的患者。

此次手术的成功,体现了医疗团队在复杂病例评估、微创技术应用方面的临床能力,也为类似高龄患者的治疗提供了实践经验。未来,随着技术的进一步普及,更多患者有望从中受益。(供稿:延安大学咸阳医院)

责编:赵鹏

编辑:汪欣阳