第一次上公开课

◎ 远 方

回想二十多年前我初为人师,第一次上公开课的情景,至今仍历历在目,一切都是那么美好而耐人回味!

那是上世纪九十年代末,我在我们镇上一所学校任教。初入职的我,每天踏着清晨第一缕阳光走进校门,备课,上课,批改作业……与天真无邪的孩子们朝夕相处,日子紧张、繁忙而充实,单调却快乐。

在一个秋高气爽的午后,我坐在二楼办公室望着窗外,目之所及,是一片片绿油油的玉米地里,长长的玉米叶子婆娑着。由于还不到上课时间,操场上的篮球队正在激烈地角逐。进球的喝彩声、嬉闹声,使整个校园充满了生机与活力。我收回目光,认真地看起书来。这时杨校长敲门进来,径直走向我,满脸严肃地问:“你下午第一节是不是有课?”我拿起手中的铅笔,查看墙上的课表,说:“是的,下午第一节是我的语文课。”

“教委赵主任下午来我们学校听课,第一节就听你的课,你准备一下吧!”杨校长殷切的目光看着我,我一下子愣住了,顿时感觉压力山大!什么?那么多老师,偏指定听我的课!也不提前通知?马上就要上课了!我一点准备工作也没做!作为一个新任教师,我一下子慌了神。

杨校长通知完就急匆匆的走了。我一看时间,还有十分钟就要上课了!同事们纷纷围着我调侃,建议今天去买彩票,非中个头彩不可!而我呢,即使心里有一万个不愿意,但想想丑媳妇总得见公婆,迟早都得经历教师生涯的第一次,就抓紧时间备课,硬着头皮迎难而上。

随着上课预备铃声响起,我颇有赶鸭子上架之势,把教案夹在书中,快速向教室走去。

开学已近一个月,虽对学生已比较熟悉,但这一次,在措手不及的情况下,教委主任亲自带队听我的课,这“豪华阵容”,对我来说,真是半云空长草——破天荒!在正式上课的铃声和同学们嘹亮的歌声中,我三步并做两步跨上讲台,站在讲桌前边放下教案,我试图用我的声音掩盖住同学们唱歌的声音,大声喊:“上课!”同学们立刻站起来,五十双眼睛齐唰唰地盯着我,大声齐喊:“老师好!”我也干脆利落地大声回应:“同学们好,请坐!”同学们齐刷刷坐下后,我向教室扫视了一遍,整个教室最后一排全是老师,我们敬爱的杨校长和一位中年男子坐在后排中间。这位男士清瘦、白皙,目光犀利,鹰钩鼻,头发一顺儿朝脑后梳理着,穿着笔挺的藏蓝色中山装。直觉告诉我:这个人肯定就是杨校长所说的教委主任!我暗下决心:绝不能给学校丢人!绝不能辜负校领导的期望!

站在讲台上,我不知是怎么开始导课、新授,只记得当时,我讲的是《谁是最可爱的人》一文,紧张的心扑通扑通跳个不停,不敢直视前方,眼神像是在逃避谁似的。目光在课桌上、教室的窗上、黑板之间快速游离;感觉脸很烫,鼻尖上也渗出密密麻麻的细汗,连手心都是潮湿的。简介作者、写作时代背景时,不由得随手在粉笔盒中找了一支粉笔拿在右手中,掰断一小节,递在左手,用力捏,直至粉笔捏成粉末,随后又洒在脚下,用力睬上去,再掰小节,又捏碎……很快,一支粉笔被我捏完了,我重新拿起一根粉笔……现在回想起来,我当时是用踱步和捏粉笔末,来转移和缓解我极度紧张的心情。突然,我无处安放的目光偶然与一位学生学求知若渴的眼神邂逅,此时,她刚流利地回答完问题后端端正正坐着。我的心中顿时涌起一股强烈的职业神圣感:我是老师,我要给学生认真上课!我一下子调整好了心态,紧张、胆怯一扫而光。

接下来的教学中,我以初出茅庐不怕虎之势,大胆而激情高昂地在前辈们面前“班门弄斧”一番。当我要求学生迅速列举出有关志愿军战士感人事例,并说出这些事迹体现了志愿军战士具有怎样的精神品质时,同学们开始激烈地讨论,教室里时而传出琅琅的读书声,时而传出激烈的讨论声、时而传出阵阵热烈的掌声。特别是一位胖墩墩,笑起来眼睛脒成一条缝的男孩子,声音十分响亮、回答很精彩,多次赢得雷鸣般的掌声,我也适时地狠狠地夸奖了他……

由于当时我没戴手表,不知还有多长时间下课,但我头脑很清晰:铃声不响,我就继续!“再进军”让学生讨论:在朝鲜战场上,发生了很多著名的战役,但作者在文中,为什么只选择这三件事例来写来写?三件事例各有什么作用时?下课铃声响了,我立刻布置当天作业,迅速切换成下课的模式。在同学们大声地喊:“老师再见”的尾音中,我心情愉悦地仓皇“逃离”了教室。

评课时,当我听到什么“后生可畏”、“十分成功”之类的话,兴奋感在心中荡漾起层层涟漪,顿时有“春风得意马蹄疾”之感!

二十多年后的现在,回想第一次成功的公开课,我常常心怀感恩:那些教学经验十分丰富的评课领导和老师们,却能毫不吝啬对初入职的我给予多处的肯定,使我备受鼓舞,同时也受益匪浅!第一节公开课成功点燃了我内心深处那份对党的教育事业的热爱与执着,回想起来总能给我无穷向上的信心和勇气!

吆 鸟

◎ 王 娟

立冬的第二天,正好是周末。早晨,村庄四周阴雾迷蒙,冷意氤氲得好像要下雨。难得今天空闲,如果坐在温暖的土炕,重温少年时读过的《平凡的世界》,也算一番惬意地回望岁月。

刚打开喜马拉雅,“欢迎收听路遥的长篇小说……”主持人磁性的声音突然被电话铃声中断。

“你今天没事?”姐姐的声音传递着,她在忙活。

“有事吗?”我一听姐的语气,就猜到有任务。

“去鱼池吆鸟,别磨叽!”姐姐果然有命令,“关掉增氧机。”

我穿好棉衣,捂个口罩,戴上手套,装好雨伞,备上雨披,立即出发。

真是节气不饶人!河堤路金黄的银杏叶挂满枝头,已是昨日的风景,今早阴雾蒙蒙,稀疏的银杏叶簌簌地蜷缩着,偶尔空枝间一抹黄。这天气,能有啥鸟吃鱼呢?

鱼池挨着河堤路,四周静悄悄,只有池中的增氧机喷着水浪,远处都能听见“哗哗哗”;近看,犹如一个舞者陶醉在广阔的天地间。哪里有什鸟吃鱼?

关掉增氧机,池塘如一面墨绿的镜子,光滑细腻。连一只麻雀影子都没有。沿着两米宽的塘岸巡视,没有啥“敌情”,吸引眼球的是那些带着露水的荠菜,葱绿葱绿的。要不是“巡视战场”,真的不忍心踩上去。没见啥大鸟,就几只麻雀站在池塘上方的电线上,叽喳几下飞走了。

这时,水面传来“扑通扑通”的声音,寻声找去:水面有个漩涡,变小变小,又一个漩涡……接着有十几条鱼翻滚着,白肚皮有手掌大小,几秒钟后消失的不见踪迹。冬天来了,鱼就开始蛰伏到深水中。就麻雀那身板能吃鱼?不如找个袋子在塘岸边挖野菜,找找童年的味道。

咦!塘西头一排杨树传来鸟叫声,一听不是麻雀,抬眼望去:一只乌鸦,扇动几下翅膀,停在树杈上嘎嘎地叫着;另一只隐藏在树叶中的乌鸦,这时一边绕着杨树盘旋着,一边叫着。叫完后,它们又都飞走了。没听说乌鸦吃鱼,我才放下心,赶紧回小屋拿铁盆铁棍提前防备。

只见,远处十来只白色、叫不上名的大鸟一起飞过来。一只大白鸟打头阵在池塘上空盘旋,滑翔;其余振翅高飞,飞去又飞回,有点试探的阵势。我心想要抓住时机再敲铁盆,我要看鸟儿们希望变失望。

忽然,一群增援的大白鸟“嘎嘎嘎”急声而来,振动着健硕的翅膀,在池塘上方盘旋着、叫嚣着,阵势让人害怕。一只白色的大鸟,两条细长的腿并起,斜飞着冲下,滑翔时,尖叫着伸长脖子,一只尖利的爪子立刻伸向水面,就像铁钩要勾出鱼儿。太可怕了!我眼疾手快拿起铁盆,使劲地敲,奔向这群害群之马。它没有得逞,受惊后急忙调转方向,扇动着一对大翅飞起了。其他同伙一看情况不妙也飞走了,估计埋怨着阴谋没有得逞。

我想鱼儿真不容易:在姐姐的呵护下,一点一点地慢慢长大。他们的生命里,不向往江河的波澜壮阔,就只想在这一方小小的鱼塘中过着简单、平静的生活,可是再平凡、弱小的生命终究也会经历寒冷的冬季,当弱小的生命无力抵御外界侵袭的时候,深深地、深深地蛰伏,也许才是度过冬天的最好的方式。

你看池塘边的荠菜,经受寒冬后,等到春暖花开,小白花摇曳生姿,种子饱满。如果你的人生遭遇冬季,那就深深的、深深地蛰伏吧!蛰伏一冬,等春暖花开,你会面朝大海。因为《平凡的世界》告诉我们,生命可以平凡,但不可以平庸。

兴平,一首悠扬的人文赞歌

◎ 七年级3班 高妙彤

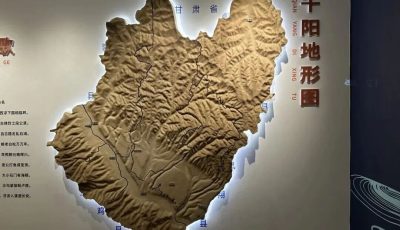

在浩瀚的华夏大地上,有一片被岁月温柔以待的土地——兴平,它以独特的魅力,诉说着千年的故事,绘就了一幅幅绚丽多彩的文艺画卷。

走进兴平,仿佛踏进了一幅流动的山水画。那连绵起伏的群山,宛如历史的守护者,静静地诉说着过往的辉煌与沧桑。山脚下,清澈的溪流潺潺流淌,宛如少女的轻纱,轻拂过这片土地,留下一串串银铃般的笑声。这山,这水,共同编织了兴平自然之美的动人篇章。

兴平的美,不仅在于山水之间,更在于它深厚的历史文化底蕴。漫步在古老的街道上,两旁是青砖黛瓦的古建筑,每一块砖块都仿佛在诉说着千年的故事。古巷深处,偶尔传来一声悠长的叫卖生,那是岁月留下的痕迹,也是兴平独有的韵味。在这里,你可以感受到那份穿越时候的宁静与祥和,仿佛能听到历史的回声,在耳边轻轻响起。

而兴平的文字气息,更是让人沉醉不已。这里的民间艺术丰富多彩,既有传统戏曲的婉转悠扬,也有民间舞蹈的欢快奔放。每当夜幕降临,华灯初上,古巷的街头巷尾便热闹非凡。人们或三五成群,围坐在一起欣赏着当地的戏曲表演;或手持花灯,漫步在古桥上,感受着那份属于夜晚的浪漫与温馨。

兴平的人们,更是这片土地的灵魂所在。他们勤劳善良,热情好客,用双手创造着美好的生活。无论是田间地头的辛勤劳作,还是街头巷尾的欢声笑语,都透露出一种对生活的热爱与执着。正是有了这样一群可爱的人,兴平才显得更加生动而富有活力。

岁月悠悠,兴平以其独特的魅力,吸引着无数文人墨客前来探访。他们在这里留下了许多脍炙人口的诗篇与画作,为兴平的文化宝库增添了无尽的瑰宝。

而今,当我们再次踏上这片土地,不仅是为了追寻那份逝去的时光,更是为了感受那份历久弥新的文艺情怀。兴平,这片充满诗意与远方的土地,正以它独有的方式,诉说着一个关于美丽、关于文化、关于梦想的故事。让我们带着一颗敬畏之心,去聆听它的声音,去感受它的魅力,去拥抱那份属于我们的文字情怀。

我的姥爷

◎ 八年级4班 贾雯轩

“对自己,我是能省就省。对遇了难的人,我想,咱能帮,就一定要拉一把。”我的姥爷常常这样说。

姥爷的一生,节俭惯了。在他那个年代,中国曾遭受过长达三年的自然灾害,家家几乎颗粒无收。当年,我的姥爷已经有了三个孩子,家里有嗷嫩待哺的三张小嘴,可那时已是家徒四壁,家里只有姥爷一个壮劳力,不管他天天多么卖力地劳动,一家人也还是只能吃糠咽菜。这样,面缸里唯一的一捧面就更成了孩子们垂涎的对象。但是,姥爷是无论如何也不准他们吃的,那是要留着以备不时之需的。

他对孩子们这么严格,对自己就更别提了。

他为了养家糊口,拼命地劳动。他是整个家庭的希望。

月亮还没有落下,他便已经进了矿洞采矿,傍晚月已高高悬起之时,他才拖着劳累的身体,迎着月光,一步一步走回家。这种日子,日复一日,年复一年,可他却似不知疲倦。这一切,只是为了赚更多的钱,好让孩子们不再饿肚子。姥爷每天那么劳累,可吃饭时还是会偷偷分出自己的半碗野菜汤给孩子们吃。他是那么节俭,以至于他撒些汤出来都要舔舔碗边。

日子就这么捉襟见肘地过着。谁都没想到,这样节俭、甚至有些吝啬的姥爷,却是对他人慷慨大方、勤于帮扶的“活雷锋”。

那是个寒冷的夜。北风呼呼地吹着,大雪纷飞,积雪把荒废的田地都填满了,放眼望去,白雪皑皑。天漆黑得伸手不见五指,寒风刮在光秃秃的树干上,肆意地咆哮着。

姥爷没有出工,留在了家里。寒风吹着破旧不堪的窗户,发出吱吱作响的声音,姥爷正想去关上窗,却看见了一团身影。

姥爷伸头去看,只见在寒风中伫立着一家人,小孩蜷缩在母亲的怀里,可依旧被冻的瑟瑟发抖。姥爷叫了他们一声,示意他们进屋。待他们进了屋,姥爷二话没说就架起锅烧起水给他们暖身子。姥爷亲自下厨,把一家人视若珍宝的面,一股脑全倒进了锅里,那眼里没有半丝犹豫。姥姥心里不满,把姥爷拉进角落,气愤地说:“田地里颗粒无收,咱家还有三个孩子,知道你心善,可那你也要考虑考虑孩子们啊!”姥爷却义正严辞地说:“遇见落难的兄弟,不竭尽全力地帮一把,那我就不配做人!我要的,就是不愧对于自己的良心。”

我的姥爷,虽然是最普通的底层人民,却又是有着无私大爱的英雄,他,是舍己的先锋。他,是后代的标杆。

冬之绘

◎ 六年级四班 史柒月

当季节的轮回轻轻翻过秋的最后一页,冬天便以一种静谧而庄严的姿态,缓缓步入我们的视野。这是一个属于沉思与净化的季节,大自然似乎在这一刻按下了暂停键,给予万物以喘息的机会,同时也为我们铺展出一幅幅静谧而深邃的画卷。

走在乡间小路上,脚下是未被踩实的积雪,发出“咯吱咯吱”的声响,仿佛是冬天特有的乐章,为这寂静的世界伴奏。四周的树木,早已褪去了繁华的外衣,只剩下枝丫在寒风中挺立,展现出一种别样的坚韧与孤傲。阳光透过稀疏的云层,洒在雪地上,形成一片片斑驳的光影,宛如点点繁星落入凡间,给这寒冷的世界带来一丝不易察觉的温暖。

远处的山峦,在冬日的晨雾中若隐若现,如同一幅水墨画,淡雅而神秘。山顶的积雪,在阳光的照射下熠熠生辉,那是大自然最纯净的颜色,无需任何修饰,便能触动人心最深处的柔软。偶尔,一两声鸟鸣穿透寂静,虽然不如春日里的莺歌燕舞那般热闹,却也足以让人感受到生命的顽强与不屈。

河流在冬日里失去了往日的奔腾,变得安静而沉稳,河面上结了一层薄冰,像是大地为自己披上了一件透明的铠甲,岸边的芦苇,顶着一簇簇白色的芦花,随风轻摇,它们不言不语,却以自己独有的方式诉说着冬的故事。偶尔有几只野鸭或是水鸟掠过水面,激起一圈圈细小的涟,打破了这份宁静,却又迅速恢复如初,仿佛一切都是那么自然和谐。

城市的冬天,虽然没有乡村那般纯粹,但也有它独特的韵味。街道两旁的行道树,挂满了晶莹剔透的冰凌,每当夜幕降临,华灯初上,这些冰凌在灯光的映照下闪烁着五彩斑斓的光芒,为这座城市增添了几分梦幻与浪漫。行人匆匆而过,呼出的白气在空中缭绕,每个人的脸上都写满了对温暖的渴望,这样的景象,构成了冬日里最真实的生活画面。

冬季的美,不仅仅在于它的外在景象,更在于它所蕴含的深层意义。这是一个关于结束与开始、沉寂与希望、挑战与机遇并存的季节。正如那句诗所言:“冬天来了,春天还会远吗?”在这个看似冰冷无情的季节里,其实孕育着无限的生机与可能。每一次落叶归根,都是为了更好地滋养来年的新绿;每一场雪的覆盖,都是对大地最温柔的保护。

因此,当我们漫步于冬日的景致之中,不妨放慢脚步,用心去感受这份宁静与美好。让心灵在这纯净的世界里得到洗涤,也让思绪随着飘落的雪花一起飞扬,寻找那份属于自己的平静与淡然。冬之绘,不仅是自然的杰作,更是心灵的归宿,它教会我们在寒冷中寻找温暖,在静默中聆听生命的律动。

来源:兴平文化馆

责编:谷可

编辑:韩婷