在小学数学课堂中,“读一读、找一找、画一画、说一说、议一议、补一补、评一评、写一写”这八个环节(“简称八个一”),是小组合作探究的核心支架,对学生数学能力的培养至关重要。在小学数学课堂中,小组合作探究是提升学生参与度、培养自主学习能力的有效方式。“八个一”活动,能让合作探究更具层次性和操作性。

一、读一读——明确探究目标

读一读。帮助学生明确问题核心,培养审题能力;以《长方形和正方形的认识》为例:小组合作开始前,引导学生共同阅读教材中关于长方形和正方形的描述,如“长方形有4条边、4个角”“正方形的4条边都相等”等内容。通过共读,让学生明确本次探究的核心是“长方形和正方形的边与角有什么特点”,为后续活动奠定基础。在解决应用题和生活实践中,也通过自己读一读,明白题目中已知条件是什么?未知条件是什么?他们之间的联系有没有?这样,为学生理清思路奠定了坚实的基础。

二、找一找——丰富探究素材

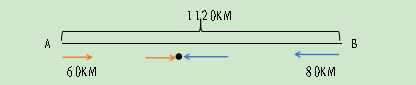

找一找。引导学生从信息中提取关键条件,建立数学与情境的联系;以《长方形和正方形的认识》为例:让小组成员在教室中寻找长方形和正方形的物品,比如课本封面、黑板、课桌凳的面、橡皮、文具盒、练习册等。学生在寻找过程中,会初步感知两种图形的存在场景,同时思考“为什么这些物品的面是长方形或正方形”,激发对图形特征的好奇心。在应用题中也是很有必要的,当我们明确了已知条件和要求问题时,我们在它们之间找一找,例如再相遇问题中,“已知两地之间距离1120千米,两辆汽车分别从两地出发,一车以60千米/小时出发,另一车以80千米/小时出发,问两车经过所少时间相遇?”我们在读后,明确了已知条件是“两地相距1120千米”“一车以60千米/小时出发,另一车以80千米/小时出发”,还找出了要求问题是“两车经过多少时间相遇?”我们不光可以找出已知和要求条件,还可以找一找它们之间有什么联系,也就是解题思路。从行程问题的相遇问题中,我们不难看出,有了“路程:两地相距1120千米”,有了“速度:一车以60千米/小时出发,另一车以80千米/小时出发”,要求相遇时间,那么根据“路程÷速度=时间”得出“两地距离1120”÷速度和(60+80)=相遇时间是8小时,问题不就是迎刃而解吗。

三、画一画——直观呈现特征

画一画通过直观图形(如线段图、示意图)将抽象问题具象化,降低理解难度。每个小组利用直尺和铅笔,尝试画出长方形和正方形。画图时,学生可能会发现“长方形的两条长边好像一样长,两条短边也一样长”“正方形的四条边看起来都差不多”,此时教师可引导学生通过测量验证猜想,将抽象的特征转化为具象的图形。就拿上面的行程问题而言,我们也可以用线段图画一画,问题也就会清晰明显。

通过图示,不难发现,1120里面有多少个(60+80),列式自然为:1120÷(60+80)=8(小时)。

四、说一说——分享初步发现

说一说。让学生梳理思路、清晰表达,在交流中暴露思维漏洞。以《长方形和正方形的认识》为例:

小组内轮流分享自己的发现,比如“我画的长方形,长边是5厘米,短边是3厘米”“正方形的四个角都是直直的”。在表达中,学生逐渐梳理对图形的认知,同时倾听他人观点,补充自己的观察角度。这样说有两个目的:一是将自己的认知用语言表达出来,从而巩固理解能力。另一方面也是讲给基础差的学生,让他们直接找出来,认识理解这些知识点,从而达到理解记忆能力。

五、议一议——深化特征理解

议一议。则推动小组碰撞观点,通过辩论或补充完善解题方法,培养合作意识。围绕“长方形和正方形有什么相同点和不同点”展开讨论。学生可能会争论“正方形是不是特殊的长方形”,通过对比边的长度(长方形对边相等,正方形四条边都相等)和角的特点(两者都是直角),最终达成共识:正方形是四条边都相等的长方形。继而可以讨论一下:所有的正方形都是长方形();正方形是特殊的长方形();只要有四条边,四个直角,那就是正方形()等等相关知识点来判断正确与否,增加对长方形和正方形的认识和理解。

六、补一补——完善探究成果

补一补。针对讨论中的不足进行修正,强化其严谨性;小组合作整理探究过程中存在的漏洞,比如有的学生忘记测量角的度数,有的对“对边”概念不清晰,大家互相提醒、补充。例如,用三角尺的直角验证图形的角是否为直角,用折纸的方法(将长方形对折,看对边是否重合)证明对边相等,让结论更严谨。也可以在表述中进行补充,也可以在思路上、解题方法上、内容的内涵上等均可以进行补充说明,以达到更加严谨的结果。比如对“圆的认识”中,学生在总结时只说“由一条曲线组成的就是圆”时,另外学生补充:必须是“封闭的曲线”,这对“圆的认识”做了完美的总结。还比如“π”“圆周率”和3.14之间关系,学生进行相互补充,对它们之间有了明确的认识,使用时不在混淆。

七、评一评——促进共同进步

评一评。鼓励学生客观评价自己与他人,学会欣赏与反思;小组间互相评价探究成果:可以评价对方找的物品是否典型,画图是否规范,讨论的结论是否准确。同时,组内成员互评,比如“小明测量边的方法很清楚”“小红在讨论时提出的问题很有价值”,在评价中学会欣赏他人、反思自己。

八、写一写——固化探究结论

写一写。最终将探究成果系统化,提升数学表达与逻辑梳理能力。小组合作将探究结果整理成简单的笔记,以《长方形和正方形的认识》为例:

长方形:4条边(对边相等),4个角(都是直角);

正方形:4条边(都相等),4个角(都是直角);

相同点:都有4条边、4个直角;

不同点:长方形对边相等,正方形四条边都相等。

通过书写,学生将零散的发现系统化,加深对图形特征的记忆和理解。

“八个一”活动环环相扣,从感知到实践、从分享到深化,让学生在小组合作中主动建构数学知识,不仅掌握了长方形和正方形的特征,更培养了观察、表达、合作等综合能力,真正让数学探究“活”起来。

这八个环节环环相扣,既让学生在动手、动脑、动口的过程中深化对知识的理解,又在合作中学会倾听、包容与协作,真正实现从“学会”到“会学”的转变,是小学数学课堂落实核心素养的有效路径。(作者:榆阳区镇川镇中心小学 姜良龙)

责编:杜鹏飞

编辑:王晴之