春夏交接的汉中生机勃发,在育秧工厂的机械嗡鸣与无人机编队的破空声中,一场农业生产的智慧化变革正加速推进。

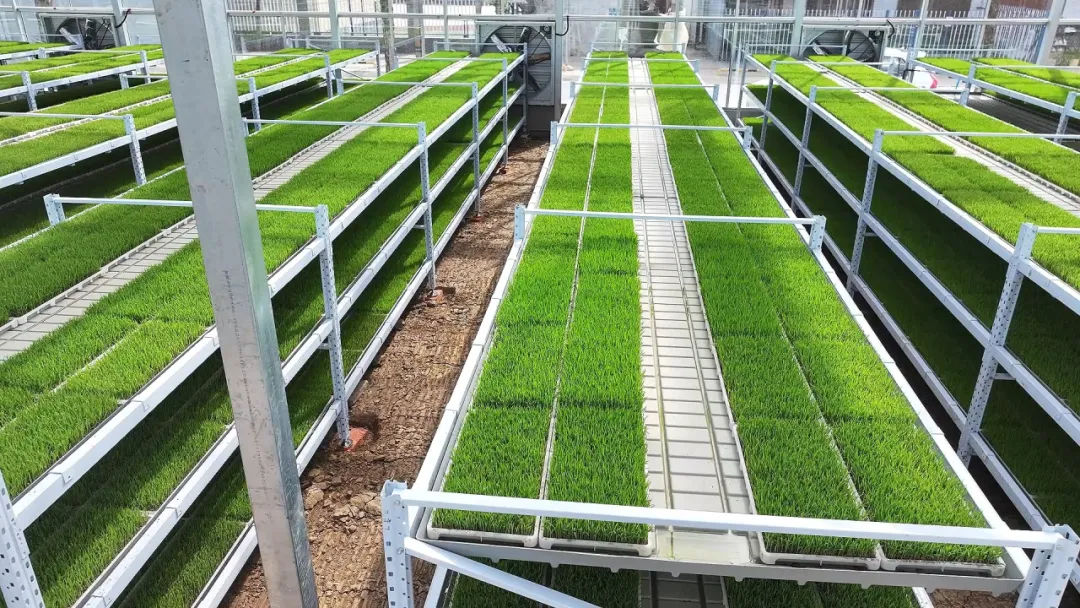

在南郑区草堰村智能化育秧基地,全自动生产线正以每分钟十余盘的速度制作标准化育秧盘。草堰村股份经济合作社理事长李双喜介绍,这套设备采用二次播种、二次覆水技术,能精准控制每粒种子的间距和深度。“与传统方式相比,人工成本降低70%,效率提升200%,秧苗成活率也提高了。”市农技推广中心研究员张万春补充到,智能化设备通过温湿度自动调节系统,确保每粒种子都能发芽成苗,有效解决了传统育秧漏秧缺苗的难题。

在汉台区龙江镇的麦田里,农用无人机腾空而起,离心雾化喷头将药剂均匀喷洒。“人工喷洒30人半小时的工作量,无人机单机5分钟就能完成。”陕西瑞飞创新科技公司朱厚斌介绍,公司累计培训300多名持证飞手,其中20%专门从事农业服务。数据显示,无人机作业可使农药使用成本降低20%,尤其在洋县、南郑等山地烟叶产区,有效解决了半山腰地块施药难题。

略阳县兴州街道的创新实践,则将智慧农机应用推向新高度。在海拔1000多米的中药材种植基地,载重80公斤的无人机正将蜜环菌菌棒精准投送至林间。“传统人力运输成本高、风险大,现在运输效率提升5倍,成本直降50%。”村监委会主任陈科强兴奋地说。县科技局局长康自龙透露,通过“秦创原+低空经济”模式,全县中药材产业综合效益预计增长25%以上。

而面对农户普遍关心的设备成本问题,市农业农村局近日出台的补贴政策送来及时雨。根据新规,购置符合标准的农用无人机最高可获14400元补贴。同时,补贴政策中明确要求“先作业后补贴”,购机者需完成200亩植保作业量方可申领补贴,既确保政策实效,又推动技术落地。

从平川沃野到秦巴深山,从精量播种到云端吊运,智慧农机正重塑着我市传统农业的生产方式。随着122万亩水稻育秧全面启动,“代育代插”全程托管服务推出,这场由科技创新驱动的农业变革,正在书写着汉中市“藏粮于技”的新篇章。(供稿:汉中市农业农村局)

责编:曾祥秋

编辑:雷娜